《孔门后学与儒学的早期诠释研究》

作者:宋立林

人民出版社2021年12月版

1、内容介绍

儒学生命力之所在恰在于历代儒者对孔子思想的不断诠释。以孔门后学为代表的先秦早期儒学正是这一阐释、诠释历程的开端,也是孔子思想得到第一次深化的阶段。孔门后学构成了早期儒学在孔子之后的第一次诠释主体。

本书在借助简帛文献资料,重新厘清传世文献的基础上,对孔门后学在不同层面对孔子儒学思想的多元诠释予以辨析和梳理,并采用学术史与哲学史、社会史相互为用的方法,揭示早期儒家哲学的复杂面向、多元嬗变的内在脉络,进而把握其多重“分化—整合”的发展理路,以及不同学派之间“互竞互融”的网状关系,使得早期儒学的面貌更加清晰。

本书对厘清先秦哲学、学术的整体演变具有极为重要的意义,更为重写早期儒学史打下了坚实的基础。

2、作者简介

宋立林,字逸民,号瘦竹,曲阜师范大学优秀传统文化教育中心副主任、孔子文化研究院副院长(兼)、中华礼乐文明研究所所长,教授、硕士生导师,首批山东省泰山学者青年专家,兼任中华孔子学会理事,喀什大学国学院院长,贵阳孔学堂学术委员会委员,山东曾子研究会副会长,《孔子研究》副主编,《走进孔子》执行主编等。著有《孔门后学与儒学的早期诠释研究》《出土简帛与孔门后学新探》《儒家八派的再批判》《孔子家语通解》《孔子家语探微》《孔子文化十五讲》《孔子之道与中国信仰》等。

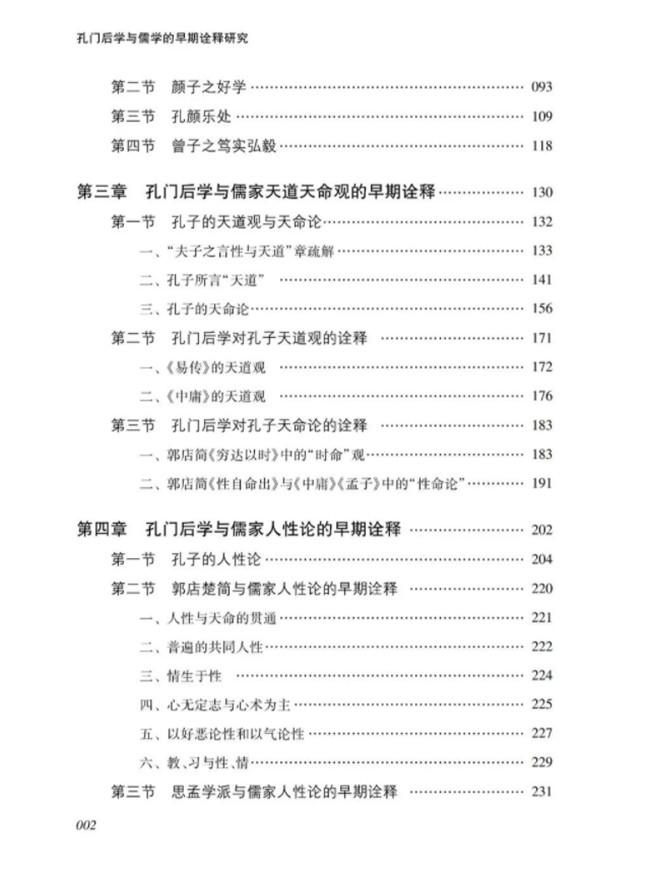

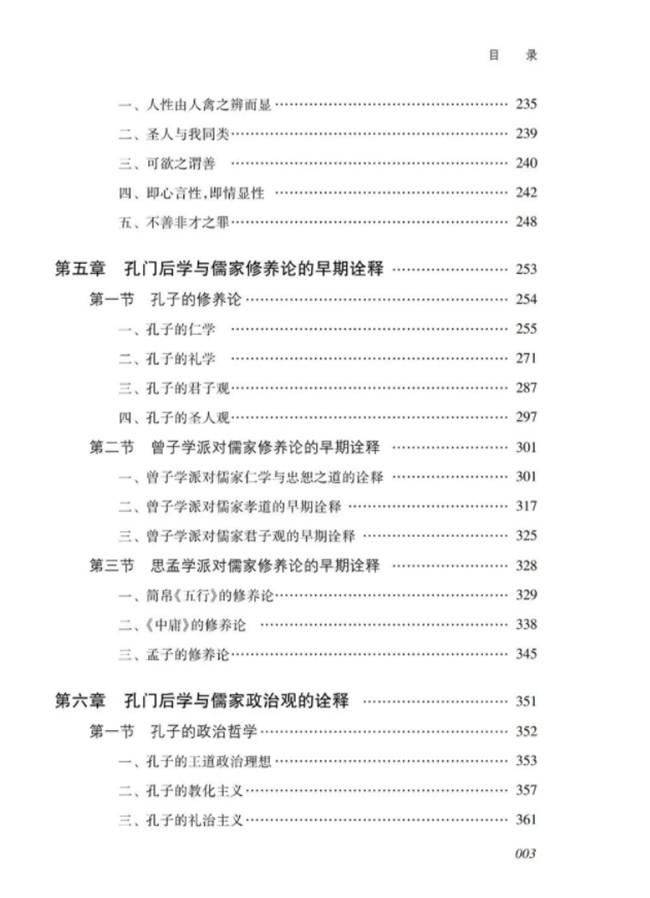

3、目录

4、序

序

杨少涵

2021年7月13日晚上,立林微信通话呼我。我没有接听,因为我当时正在厦大做一个讲座。事后,我微信回过去,立林回复说他的国家社科基金项目结项成果准备出版,向我邀序。

我的第一反应是不敢答应。后来反思,这一反应中大概包括两个方面的潜在意识:一是我一直有个感觉,为人写序,应该是居高临下者为之,而我学不及立林;二是我从未给他人写过序,担心火候把握不准。所以我当时就建议立林向学界师长请序。

但立林接下来的回答,打消了我的顾虑,转变了我的想法。他说他不想再麻烦长辈,更想看看兄弟们的看法。大概是怕我把他的这个理由视作一般性的客套话,他接下来就另起一行加了一句话:“我也请海燕了。”显然,这附加的一句话效力极强,因为我几乎又是第一反应就回答说:“好。那我们再续一下因缘。”

这个“因缘”是指我与立林、海燕、祥军四个人颇具传奇色彩的结识经历。2015年,我的博士论文出版简字体版(原名为《中庸哲学研究》,经祥军的引介,2013年曾在台湾出版繁体字版;简字体版更名为《中庸原论——儒家情感形学上之创发与潜变》)。

在该书的后记中,我回顾了我们四人的一段因缘:我与海燕是在竞职面试时认识的,与立林和祥军却是在新浪博客上认识的,而且直到2012年9月的世界儒学大会上,我们才第一次会面。在那次会面中,我们四人畅谈了各自未来的学术计划。当时立林的计划之一是做好他的国家社科基金项目《孔门后学与儒学的早期诠释研究》。这个项目当年刚获批立项,而我正是其参与人之一。

作为立林课题的参与人,我之前对他的研究工作虽然有一些大体上的了解,但直到通读他的书稿之后,才真正清楚他的研究细节。读罢书稿,我更为惊奇地发现,我们不但在儒学的真精神方面有诸多共同旨趣,而且在具体的研究思路方面也有不少共同认识。

我的博士论文是在儒学发展的大脉络中考察《中庸》的形上学思想。关于儒学发展的大脉络,我是根据子贡所说的“夫子之文章,可得而闻也。夫子之言性与天道,不可得而闻也”一句话,将孔子之后的儒学发展划分为三派,即内化派、外化派与天道派。

孔子之学是成德之学、成德之教。成德就是达成道德实践,成就道德人格。孔子关于达成道德实践、成就道德人格包括两个方面的理论根据,一是内在的仁,二是外在的礼。这就是人们常说的孔子之学的两根理论支柱,即孔子之仁学与孔子之礼学。我在不断涵泳体味《论语》的过程中,发现以上两个理论根据其实还可以进一步深挖分析:就孔子之仁来说,还可以分析出良知之心和道德情感两个本质内涵。

良知之心是指人之内在的道德直觉,道德情感是指人之内在的道德动力。在具体的道德情境中,良知之心自然而然直觉判断是与非,道德情感同时生发促动道德行动,从而成就道德人格。就孔子之礼来说,礼规约人之行为免于过与不及,达到中庸之道,而人之过与不及的行为是由人之感性情感过度发展造成的,这就需要发挥人之认知之心,加强对礼的学习和认知,防止感性情感过度发展为私欲私意,从而达成道德实践。

孔子去世后,儒学逐渐分化为三派:一是重仁的内化派。这一派是顺着孔子之仁学往下发展,将仁之良知之心与道德情感两个本质内涵完全内化而为人之为人的内在规定性,这就是子贡所说的“性”。这一派的集大成者是孟子。二是重礼的外化派。这一派顺着是孔子之礼学往下发展,强调发挥人之认知之心,规训约束人之感性情欲,大力发展礼乐的道德教化功能,并外化而为一整套的典章制度,这就是子贡所说的“文章”。这一派的集大成者是荀子。三是重天的天道派。仁与礼渊源有自,而天是这两者的终极根源,这就是子贡所说的“天道”。这一派的集大成者是《易传》。

我当时对思考到这三派的理论结构而感到满意。这些内容后来也分别形成为专门的理论文章,比如立林书中所引用我关于孟子性善论的论文即是其中之一。但是我当时也有一些深深的隐忧:这三派理论到底是如何从孔子发展到孟子、荀子和《易传》的?其中间环节的具体详情到底如何?孔门七十子在这个过程中到底扮演一种什么角色?

这些问题虽非我当时的重点所在,亦非我能力所及,但又不能没有交待,于是我就根据学界常用的郭店楚简《性自命出》等几篇出土文献,将以上问题一笔带过。说实在的,直到现在,那些深深的隐忧仍然挥之不去,而我也仍然无法解答这些问题。看了立林书稿之后,我感到我之隐忧中的一些环节已经得到相当清楚的解释。

我与立林最大的一个共识应该是我们对孔子之后儒学三个方向发展脉络的判断。这一脉络划分,不同的学者在不同的文献中可以找到相应的说法。除了上面子贡的说法,我们也可以用《中庸》首章前三句话中的天、性、教来对应。立林书中提到徐复观、崔大华两位先生也有相应的划分。立林原则上也是肯定这一划分的。

但他又根据自己的阅读理解和研究心得,将孔子之后儒学的发展脉络进一步细化为四个层面或四个领域。立林的原话是:“如果细加区分,可以说儒学至少涵括天道观、天命论,人性论,修身论,政治论等四个层面或四大领域。”(第三章)我建议他把这句话中的四个层面或四大领域的表述修订为“天道观或天命论、人性论、修身论、政治论等四个层面或四大领域”。

我提出这个建议,是基于两个方面的考虑,一是为了使标点符号与连词的运用更为合理,二是为了尽量把他的表述往儒学三派上来拉拢。因为在我的理解中,立林之天道观与天命论应该是一个层面的概念,都应归属于“重天的天道派”。他原稿中在“天道观”与“天命论”之间用了一个顿号,大概也是这样理解的。

而在写这个序的时候,我突然发现我给立林的那个建议还不够彻底,因为我感觉修身论与政治论应该也是一个层面、一个领域的概念,也就是说,修身论与政治论都可以归属“重礼的外化派”,只不过修身论是礼之对己(个人)而言,而政治论是礼之对人(社会)而言。

准此而言,那我的建议可能就要改为“天道观或天命论、人性论、修身论或政治论等三个层面或三大领域”了。很显然,这只是一个带着先入之见的读者在初步阅读一本书时不可避免会遇到的共鸣期望。如果这个期望不虚,那么共鸣就成了共识。

当然,共鸣期望也好,共识同见也罢,对我来说,都不是最关键的。最重要的是我发现立林此书排解了上面提到的一直横亘在我心中的一些隐忧。

比如关于天道或天命的问题。我们知道,《论语》“天道”一词仅一见,但立林书中广泛征引了《孔子家语》《大戴礼记》与帛书《易传》中孔子的相关论述。《孔子家语》研究是立林的看家本领,其论证颇具参考价值。

另外,立林书中除了引用《易传》《中庸》与《性自命出》的相关论述外,还专节介绍了郭店楚简《穷以时达》的“时命”观。立林此书的一个显著特点是旁征博引。关于《穷以时达》的作者,立林广泛参考了当今学界的十家之说,最后得出结论认为这是孔子后学之作。那么其关于天命、天时的观点,就比较好地解释了我的一个隐忧,即天道派是如何从孔子发展到《中庸》《易传》的。

再比如关于内化派的仁性问题。立林书中除了重点讨论了《性自命出》与《孟子》的思想之外,还引用了《成之闻之》的两段论述论证普遍的共同人性。《成之闻之》据考为子思之儒的作品。这就提醒我,从孔子之仁到孟子之仁性之间,除了《性自命出》之外,还有很多文献讨论过仁之内化为性的问题。

还有关于外化派的礼教问题。礼乐教化向来是儒学的一个标志性论域。立林此书从个人修身与社会政治两个维度系统地考察了孔子后学的相关论述。我感觉这个部分的一个亮点是立林深入论证了出土文献《尊德义》和《成之闻之》的礼教思想。立林倾向于将《尊德义》定为孔子所作,而《成之闻之》属于子思之儒,两者结合,就让我进一步清楚了从孔子到荀子之间重礼思想的发展脉络。

最后,通过阅读立林此书,我还获得了对立林本人的另外一个印象。立林是历史学出身。在一般人的意识中,历史学出身的学者,长于文献辨析,而疏于义理论证。但立林书中却不乏大段大段的义理论证,尤其是在讨论到儒学是生命的学问、儒学的体知与体证一节,他借用梁漱溟、牟宗三等现代新儒家的哲学义理来解释儒家相关原典,其相应性与精到性,都令人读之欣欣然。立林此时完全是哲学出身了。文史哲不分家,应该就是这样的。

2021年8月19日

序

孙海燕

现代学术的分工已是千门万户,出现那种综罗百代、学贯中西的学术通才已近乎不能。我相信,即便关心中国思想史或儒学史的学者,倘若不读像立林兄“孔门后学”这类专业性研究,也多半会被一般文史教科书所“欺骗”,大家可能根本意想不到,在习以为常的“孔—孟—荀”三大思想高峰的背后,还掩藏着如此繁复而汹涌的思想暗河。

由于传世文献的不足征,夫子殁后的百年间,一段“儒分为八”的学术因缘,早已沉睡在历史的荒烟蔓草间,被争地争城的马蹄踏碎,被合纵连横的喧嚣湮没,最终零星地残存于史料的一角,漫漶成一段剪不断、理还乱的历史糊涂账,让后世多少饱学之士搔首踟蹰,欲辨无言。

事实上,在此人文精神高涨的“轴心时代”,“七十子之徒”从未缺席,他们如何结集圣经,如何发扬师说,如何反求诸己,如何散游诸侯,如何又因时局的江河日下一步步地由道德理想主义走向理性现实主义,不仅对儒家阵营的形成,对道家、墨家、法家等学派的出现都关系重大。

我想说,七十子及其后学,才是战国“百家争鸣”的中坚力量。这一场发生在孔、孟之间的思想史裂变,堪称儒家思想史的咽喉,不仅不是儒学陷入低谷的证据,反倒是儒学富有生命力的表现。它俨然是中国历史文化长河中的“三峡”,天高云低,危岩壁立,暗礁隐现,猿声悲切,湍急回旋的历史波涛中,让我们见证了一大批仁人志士救世济民的古道热肠。

立林兄出入于经史文哲,学术视野宏阔,但所治之学大体不出中国思想史的畛域。多年来孜孜不倦的求索,使他的先秦儒学史研究功力沉雄,硕果累累,逐渐被学术界所熟知。如果不顾忌对友人的私爱,我敢斗胆说一句,在“孔门后学”研究中,立林兄无疑是他同辈学者中最有成就的一位(即便放在前辈学者间,似乎也不遑多让)。

除去通俗类、点校类、或主编、与人合作的相关著作外,近十年来,立林兄已相继出版了《“儒家八派”的“再批判”——早期儒学多元嬗变的学术史考察》(上下卷)《出土简帛与孔门后学新探》,如今再加上这部《孔门后学与儒学的早期诠释研究》,皇皇不下百万字,展现了他在此领域好学深思、笔耕不辍的实绩。

以上三书,以传世文献与出土简帛相印证,熔史学考究与哲学思辨于一炉,对孔、孟之间的儒学嬗变做了系统梳理,分别言之,堪称立林兄孔门后学研究的“三部曲”,统而观之,则不失为一大部代表当前学术水准的“孔门传灯录”。三书虽皆以“孔门后学”为中心,但学术视角不同,论说重心各异。

第一部由其博士论文修订而成,围绕“儒分八派”的内因外缘,条分缕析,穷其幽微,做出种种辨疑与考证;第二部因为是一论文集,在内容上难免与前后两书有较多重复,其重心是以郭店竹简、上博竹书、清华简等新出土文献,逐一探究儒家阵营内部的多元嬗变。

对于本书,我无意说它反映了立林兄先秦儒学研究的一大转变,但据实而论,确实有点像郭店楚简《太一生水》篇所说的“太一生水,水反辅太一”,标志着他在对孔门后学做了一番长程考察后,终于又“反辅”到对儒家精神特质的探求上来。全书大致内容有三,一是分析孔门师弟间的“教学活动”本身,二是探讨颜回、曾子等孔门高足如何用生命与人格践行夫子之学,三是梳理孔门后学对孔子的天道天命观、人性论、修养论和政治观的继承与发展。

较之先前两书,本书的一大特色“由史入哲”,对义理的探讨超过了史学的考辨。据我的粗浅印象,很多专治先秦儒学的学者,对宋明儒者的见解很不重视,对现代新儒家的很多论述,尤其不以为然。立林兄这部书,却能兼容并包,充分吸收了历代学者,包括宋明儒者、现代新儒家,以及当今学界的大量成果。

我很同意他在书中昭示的一大观念:“孔子学问的核心是关于生命意义的学说,是一种意义的信仰,而孔子的一生恰恰是其生命意义学说、意义信仰的践履过程。在他七十三年的漫长一生中,生命已经化作了学问,而学问也已经化作生命。”事实表明,立林兄不仅在做儒学的“正本清源”工作,更将儒家传统视为一个不断在诠释中永葆青春的“生命的学问”。

细读立林兄这部著作,我滋生了这样一种见识,即:一部当行的中国思想史论著,应该是考据、义理、辞章的有机结合,它的存在价值,不仅在作者最终得出了什么结论,还要通体展现出一种综合的论说功力,在问题意识、资料选取、论说思路,乃至行文叙述等诸多方面,都能使读者随处得到启发。

我读第一章中的《思想叩问:作为“提问者”的孔门弟子》一节,就很欣赏立林兄在构思谋篇方面的能力。如何才能较好地说明孔门师弟间的授受关系呢?至少在我自己,是感到很难下笔的。立林兄通过设立“孔子设教与儒学思想的形成”“有教无类与孔门集团的形成”“因材施教与孔门的多元化”“孔门师弟的‘叩’与‘鸣’”四个标题,从孔子的教学宗旨、教育理念、教学方法、师生互动与传统的不同等几个方面娓娓道来,给人以层次鲜明,思路明快,结体严整之感。

我们有时读一些哲理文章,对论题很感兴趣,但一读下去,就会眉头紧锁,痛苦不堪。出现这种情况,除了论说内容确实可能深奥难懂之外,多半是作者自己头脑不清,或不得作文之法造成。有人概念运用颇为混乱,有人引证有余而分析不足,有人一味自说自话,有人语言八股乏味,凡此种种,不一而足,说到底还是作者本人的学术功力不足。立林兄这部书,绝不给我上述印象。读此书者,当能看到他对先秦儒家经典的把握,是何等的驾轻就熟,对一些现代名家观点的征引,又是何等的左右逢源。

譬如,孔子的“仁”“礼”“君子”等概念,但凡对儒学略有了解的人,都能讲出一番道理来,我们也不必期待立林兄能给出一个更准确的定义。但他的擅长之处,是将四面八方的相关研究都有条不紊地辐辏到这些论题上来,辅以明白晓畅的叙述,文章自然也就义理充盈,深入浅出。

因此,这种旁征博引,不仅不会繁琐芜杂得惹人生厌,反而能把人带入到一个沁人心脾的义理世界中去,“理义之悦我心,犹刍豢之悦我口”,其此之谓乎?当读至书中某个段落,我意识到他应该会引用朱熹、或者徐复观的某一观点了,随着目光下移,最想遇见的文字果然出现了,且往往比我知晓的更多更全。这种阅读体验,让我对立林兄的文字有种难得的亲近感。

我没怎么读过李学勤等先生的书,但我自己“走出疑古时代”,包括对《孔子家语》等书的重视,都受到立林兄的影响。此书中他对孔门弟子如何编纂《论语》,及其与《孔子家语》关系之论述,都让我印象深刻。对儒学内部一些见仁见智的老话题,他也能提出自己的新见解。

我向来关心儒家的人性论,但对孔子是否“性善论”者,却始终没有自己的判断,结果只能跟在一些名家的屁股后面跑,时而觉得孔子应属“性善论”者,时而又觉得未必如此。想到这点,就不免气短。当我读到立林兄将孔子定位成“隐性的性善论”者,不由得眼睛一亮,一种“先得我心之所同然”的感觉涌上心头。

书中的很多文献考据,我只能看个热闹,完全没有置喙的资格。在一些具体问题上,我见立林兄不同意其师长杨朝明、郭齐勇等先生的地方就有好几处。总体地看,他的好处是“多闻阙疑”,不肯轻易地下绝对语,尽量多方比较,最终体贴出一个自认为较为合理的见解。这是他的审慎,也是他的清醒。至于结论的是是非非,我想立林兄不会拘于成见,而会以自己的学术良知,真诚面对同行的批评与质疑。

孟子说:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?”据我所知,立林兄并非生于什么书香世家。其治学之所以成就斐然,我想也没有不传之秘,决不是因为他身居圣地曲阜,就能够轻易地窥探到儒家的宗庙之美、百官之富,一切只能归结到他纯正的学术追求上。多年来,他始终在先秦儒学领地中深耕易耨、摸爬滚打,与师友琢磨切磋、反复讲论,这提升了他的思想高度,清澈了他的学术眼光,锻炼了他的文字功力,故而能够写出这些义理与考据文质彬彬的篇什。

与立林兄相交,至今已逾十年,我不仅服膺这位仁兄的学术,也钦佩他的儒者情怀。他性情中有山东人独有的朴厚直爽,也有传统文人士子的格调。对传统文化,他始终坚守着钱穆、陈寅恪二公倡导的“温情与敬意”“了解之同情”,既然生逢此儒学一阳来复的时代,他就用自己的全幅生命顶上去,努力成为当代儒生的一员。

他颇能欣赏庄子的道家风神,却决不是“独与天地精神相往来”的书斋式学者。他是集多种才能于一身,既能沉潜地读书治学,又能广泛地交友理事,并一直保持着对世道人心的关注。他似乎有挥洒不完的精力,在忙碌的教学科研之余,还能好整以暇地开讲座,张罗会务,组织师友聚会,主持、参与各类读书会,甚至一会儿被领导指派去做“三孔”的导游,一会儿又在上千人的大堂中为各类干部做国学培训。

这些活动,当然很分散时间精力,好在都是围绕着儒学的研习与传播展开,对立林兄而言,可谓“形散而神不散”。我特别羡慕他有一种在酒席上豪饮健谈,使得满座皆欢的本领。生活中的他,并不追求什么“遁世无闷”,也会有各种愤懑和牢骚。当你正阅读他在微信朋友圈转发的文章时,说不定他又略带调皮地贴一副憔悴疲倦的个人神情照,让你品咂一下人生的匆促与艰辛,留下会心一笑。

在《出土简帛与孔门后学新探》一书“后记”中,立林兄提到了我八年前为他撰写的一副联语:“地近尼山,轩名瘦竹,万卷古今消永日;博如狐狸,约似刺猬,一生抱负称逸民。”这让我很是得意,自以为拙联刻画出了他在我心中的形象(最近他自谑地说自己早不是什么“瘦竹”,而是心广体胖的“胖竹”了)。对于这副联语,他自谦地写道:

我真不清楚自己更接近于“狐狸”还是更像“刺猬”,但我更像愿意做一只“书虫”,能够啃读大师们留下的著作,填饱学问的胃口。如果进而能够做一点考镜源流、辨章学术的工夫,在某些问题上有点滴独得之秘,做个上承下传的“学术小卒”“教书小匠”,甚或仅仅是一“学术转化器”,将前辈大师、时贤俊彦的学术成果消化吸收、转化普及,亦可谓得附骥尾,真真幸何如之!

宋兄在“考镜源流、辨章学术”方面,是做得很地道的,至少愚笨浅陋如我,早就心向往之。他根本不是什么“学术转化器”,而是力图“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的,你看他在孔孟之间,为我们打开了这样一个多姿多彩的“孔门后学”世界,持之有故,言之成理,岂不是可以媲美时贤,对先秦儒学研究大有廓清推进之功吗?

立林兄此著即出,想来他届时会赐我一册,不意他竟然嘱我作“序”,我一时沉吟不敢答应。因为“序”之文题,在今日早有一不成文之规矩,大抵由业内德才兼备的长者为之。浅陋如予,于立林兄之学问,实不能望其项背,对此专精之作,唯敬诵研磨而已,尤不敢赞一辞。何况立林兄师承名门,平日多从学界的大家宿儒交游,颇得诸公赞誉,择其一二为之,岂不得所宜哉?遂将此想法呈报,立林兄回复曰:区区小著,不敢再劳驾师长前辈寓目费神,烦请同辈兄弟中一二知我者,拨冗赐序,以见勉勖之情。

噫!嘤其鸣矣,求其友声。既见君子,云胡不喜?承蒙立林兄嘱托,我也就不拘俗情,拉杂写来,成此小文,鄙薄不敢称序,谨以此向这位栖居圣城的儒门“大书虫”,略表一份友人的温情与敬意。

2021年8月26日

5、后记

后记

在我女儿三岁生日的时候,写这篇后记,也别有意义。儒学是生命的学问,绝非限于书斋故纸,而是不离乎人伦日用。同样,儒学的研究不仅需要思辨,更需要体知。我爱我的女儿,正如我爱我的儒学。

本书是我在2012年申请的国家社科基金青年项目“孔门后学与儒学的早期诠释研究”(12CZX029)的结项成果。我十年前博士毕业,第二年申请成功这一个项目,应该是非常幸运的。我的博士论文选题是“儒家八派的再批判”,最初我列的提纲非常庞大,后来听从我师弟光胜兄的建议,拦腰截断,取了一半作为博士论文,剩下一半后来作为国家社科基金项目的选题。前者在台北花木兰文化公司出版,后者则在人民出版社出版,实属无上荣光。

说来惭愧,本来可以一鼓作气做完的课题,居然拖拖拉拉做了六年,2018年8月才完成并提交结项,次年3月下达结项证书,鉴定等级为优秀。当然,所谓六年,大部分时间并没有放在课题上,而是忙于各种各样的杂务。这些杂务当然都离不开儒家的事业,只不过绝非“科研体制”所乐见。虽然从立项开始就陆续思考、写作,但是真正集中精力是2018年春节后的半年。

所以,尽管有所谓“优秀”的鉴定,也无以遮掩心中的惶恐。尽管这一课题做完了,但是我一直以来的思考以及存在的困惑,绝非这一本书所能解决的,甚至是很多新的困惑和思考就是在写本书的过程中产生的。我也期待能够继续深入思考,推进这一研究。早期儒学的文献与思想研究,毕竟是我问学的重心所在,所以尽管时常会心有旁骛,但是着力思考的还在这一论域之中,即便我所感兴趣的现代新儒学的研究,也与此密切相关。

感谢这些年来一直鼓励我的师友,如今不佞对于学问存有微薄的自信,完全源于各位师友的不断鼓励。感谢恩师杨朝明老师和郭齐勇老师,他们的道德文章都是我所崇仰的,也是我所不断效法却难以企及的。二位老师虽然性格不同,但都是真儒,对学问真诚,对友朋真挚,对儒学真信。因此,老师所教给我的不仅是学问本身,而且是对儒学的那种信仰。因此,我自己的学问宗旨就是:“学宗洙泗,道阐尼山,守先待后,与古为新。”

感谢少涵兄和海燕兄慨允赐序。犹记得2012年在圣城曲阜孔祥军兄、杨少涵兄、孙海燕兄与不佞“四子言志”,志趣相投,把酒言欢,纵论学术,订下“曲阜之约”,以此互勉。三位老兄都学问精进,令人欣慰,而反躬自问,惶恐愧疚,汗颜无地。然少涵与海燕两位老兄于我频加青眼,当我厚颜求序时,竟不以小书鄙陋,慷慨应允。盖本乎鼓励友朋之盛意,在洋洋洒洒的序文中,不吝谬赞,令我惶恐之余,不免有所窃喜。惟愿日后踏实努力,做一点真正的学问,才不负二子盛意。

感谢责编段海宝兄。我与段兄相识有年,知他乃温厚君子,将拙稿奉上,承蒙不弃,纳入人民出版社出版计划,并详加编辑校对,认真负责,令我既感且愧。

感谢同门诸友,时常切磋学问,惠我良多。其中刘昭、邵辉、马智文诸君帮我校对文字,付出很多心血和精力。

感谢内子徐慧博士,抚养儿女,承担家务,让我肆意做我的儒家事业。

本书不仅是国家社科基金青年项目的最终成果,而且还得到“山东省泰山学者专项经费”的资助,特申谢忱!

2021年12月12日于慢庐