01

1985年9月我开始给冯友兰先生作助手,主要是协助他写作《中国哲学史新编》,一直到1990年冬他去世。冯先生有三级助手,有记录、念报的,有找资料的,我是帮助看稿子的。这个时期,我一月之中,会去冯先生府上两次。如果他有新写好的章节,我便拿回家看,待下次再去时跟他讨论。如果没有新写好的稿子,冯先生就会跟我聊聊他的想法,谈谈正在写什么或准备怎么写下一章。我们的谈话都是以新编的内容为中心,从来没有闲谈。

冯先生住在北京大学燕南园57号,客人进院子后,由北门进屋。那时除了冬天,北门一般不从里边关着。冯先生书房在最里面,外面敲门里面有时听不见,所以我那时去冯先生家,一般也就不按铃敲门,拉开纱门,直接推开北门就进去,直奔冯先生的书房,落座谈话。因为冯先生90岁以后眼睛看不见,所以一般我进书房后,冯先生的助手就会大声告诉冯先生说“陈来先生来了”,冯先生就会答应“啊,陈来来了。”冯先生是河南人,陈来两个字他都是念去声。

02

1988年夏,有一天我跟冯先生说,请您有时间给我命个字吧。古人有名有字,名是出生后父亲所起的,男子的字一般是二十岁加冠时所取,读书人则由老师来命字。古人在成年以后,长辈用我们的“名”称呼我们,我们自己也是用我们的“名”称呼自己,而“字”是用来供社会上的其他人来称呼我们的。命字是一种文化,命字不仅要与其本名有关联,传统的儒者还要把对被命字者的德行与未来人生的期许包含其中。所以古代大儒如朱子、王阳明的文集中都有很多字序、字说,都是他们给学生命字时所写,以说明如此命字的道理。近代以来,这一类文字已经很少有人注意了。

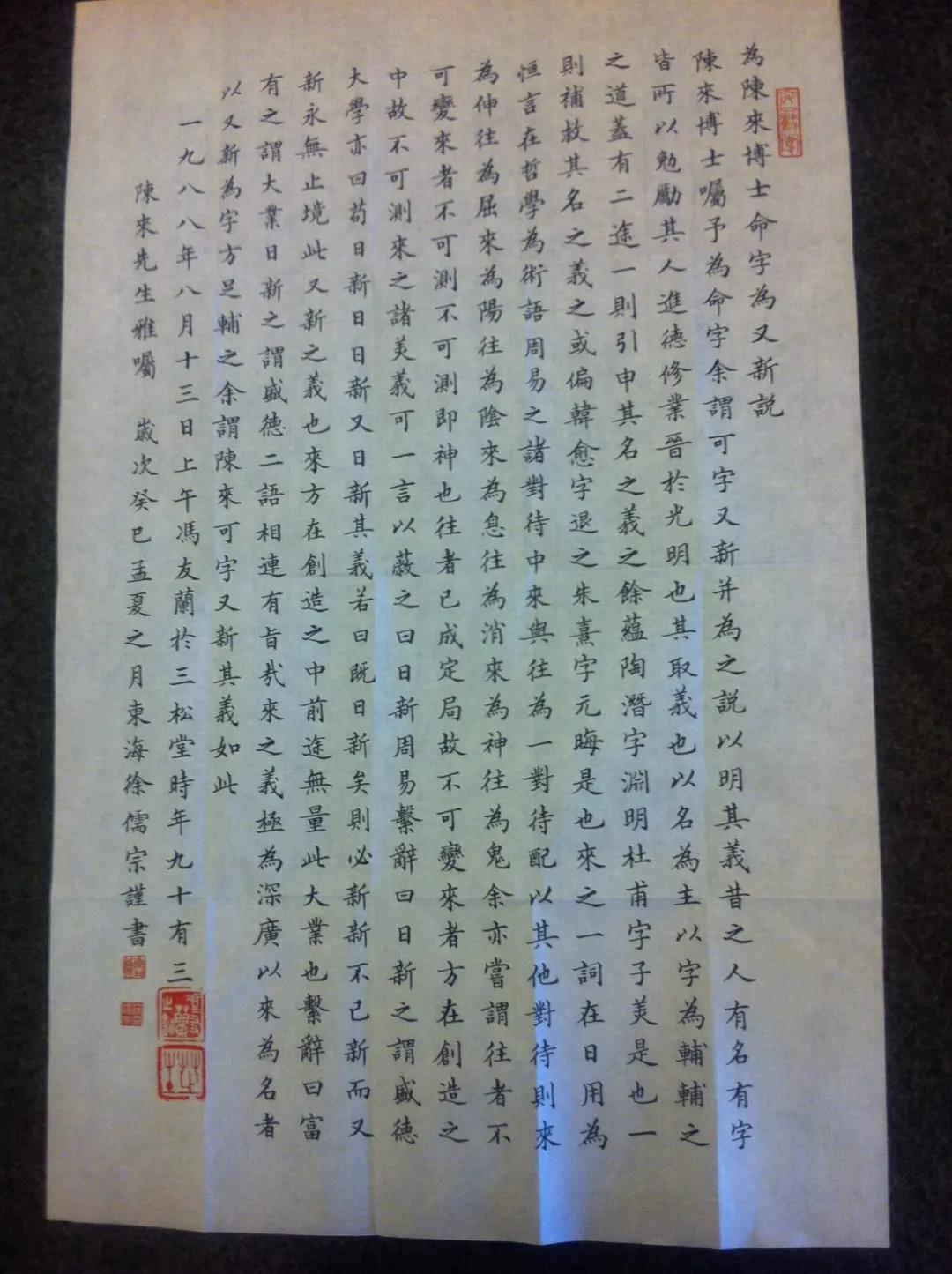

冯先生是文史大家,对此传统非常熟悉,所以他听了我的要求,只说了好,再没有说什么。一个多月以后,8月的一天,我去冯先生家,冯先生助手很高兴地对我说,冯先生给你写好了,就把他记录抄写的两页纸交给我。全文如下:

为陈来博士命字为“又新”说

陈来博士嘱予为命字,余谓可字“又新”,并为之说,以明其义。昔之人,有名有字,皆所以勉励其人进德修业,晋于光明也。其取义也,以名为主,以字为辅。辅之之道,盖有二途:一则引申其名之义之余蕴,陶潜字渊明,杜甫字子美是也;一则补救其名之义之或偏,韩愈字退之,朱熹字元晦是也。“来”之一词,在日用为恒言,在哲学为术语。《周易》之诸“对待”中,“来”与“往”为一对待,配以其他“对待”,则“来”为“伸”,“往”为“屈”;“来”为“阳”,“往”为“阴”;“来”为“息”,往为“消”;来为“神”,“往”为“鬼”。余亦尝谓:往者不可变,来者不可测,不可测即神也。往者已成定局,故不可变;来者方在创造之中,故不可测。“来”之诸美义,可一言以蔽之曰“日新”。《周易·系辞》曰:“日新之谓盛德。”《大学》亦曰:“苟日新,日日新,又日新。”其义若曰:既日新矣,则必新新不已,新而又新,永无止境,此“又新”之义也。“来”方在创造之中,前途无量,此大业也。《系辞》曰:“富有之谓大业,日新之谓盛德。”二语相连,有旨哉!“来”之义极为深广,以“来”为名者,以“又新”为字,方足辅之。余谓陈来可字“又新”,其义如此。

一九八八年八月十三日上午,冯友兰于三松堂。时年九十有三。

03

我认为,这篇字说是冯先生晚年所写的一篇上佳的文字。冯先生中年时颇注意文章的作法,追求寓六朝之俪句于唐宋之古文,他的祭母文、西南联大纪念碑文是当之无愧的典范之作。解放以后,社会通行的文体弃旧图新,冯先生也就基本不做古体的文章了。而在其老年,却能信笔写出,足见其文章的修养非同一般。同时可以看出,冯先生对儒学传统文体非常熟悉,我请他命字,他即以古典文言写下“字说”,此种近世大儒的文章修养,在当时在世的学者中已很难找到了。更重要的,这篇文字尽显出冯先生作为大哲学家的思维风范,他把“来”字联系到《周易》哲学的往来、屈伸、阴阳,又引至《大学》的苟日新、又日新之说,足见其神思妙运,然后自如地加以分析和提炼,并以此寄予了对我个人的深厚期望,什么叫大家手笔,于此明白可见。所以对于这篇文字,我是极为感佩的。

不过,《三松堂全集》的河南人民出版社1994年初版,在收入这篇文字时,竟掉了其中重要的一段,即引文中划线的一段,真是匪夷所思!我发现后,告诉了宗璞先生,后来新版的《三松堂全集》才改了过来。

由于冯先生晚年目盲,已经不能自己写字,所有文章都是由他口授,由助手写录下来。这篇文字的原稿就是由助手用原子笔在400字的小稿纸上写就的。拿到此篇文字后,我在文末空白处用铅笔写下了几行字作为小跋《题陈来字又新说》:

此文原题“为陈来博士命字为又新说”,按命字之文,先儒所题略异,朱子每用“字序”,如文集之《林用中字序》等;阳明则用“字说”,如其外集之《刘氏三子字说》、《白说字贞夫说》等。今先生此文既已题为“说”矣,故拟改以“陈来字又新说”为题,庶几密合旧例,亦见来之不敢称博士之意。盖先生晚年作文言,惟见二文,一为张岱年文集序,一为此文。窃谓此文虽短,然足见先生哲思之深,及对后学期望之殷,故不宜深藏,而欲同志之士共闻之,有味其言而兴起也。

不过这个小跋从未发表。

04

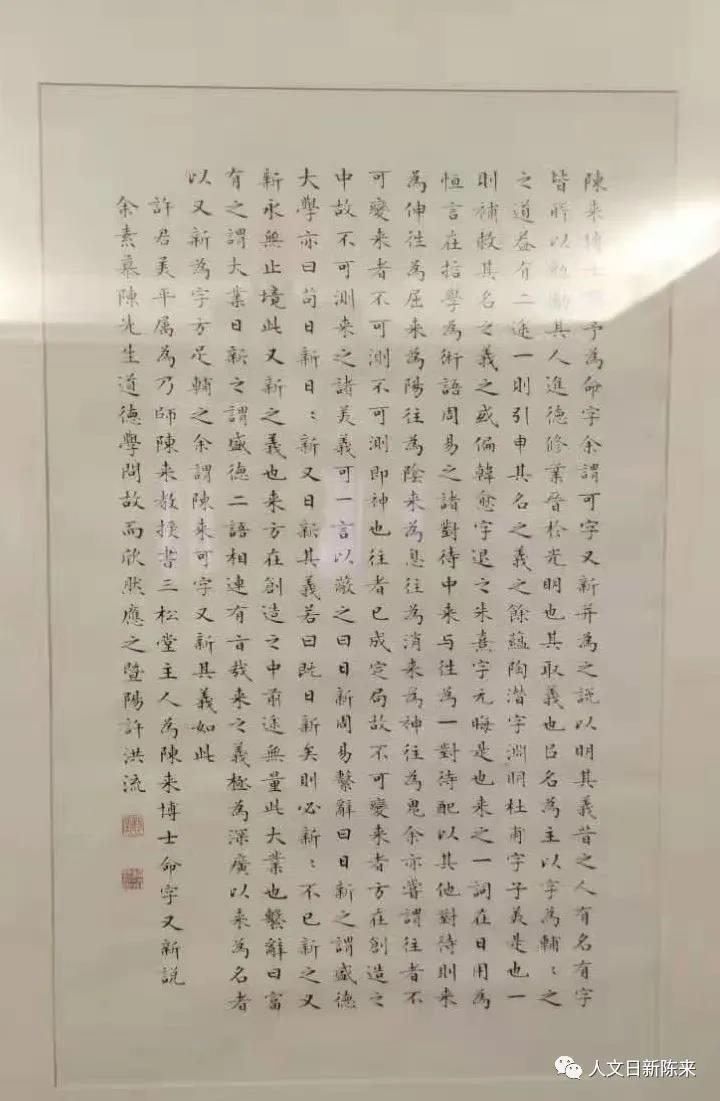

冯先生去世后,我曾和宗璞先生说起,想把冯先生这篇文字用楷书写出来,挂在墙上,以为纪念。宗璞先生说你找个书家写出来,然后可以盖冯先生的章。由于我的周围并没有认识的书法家,所以就一直拖了下来。后来,经友生许美平介绍,浙江省博物馆的副馆长许洪流先生为我书写了冯先生的字说,其小楷书法,姿韵雅逸,我将此幅挂在家中。但许先生写录冯先生文字后加有题记,已不便加盖冯先生图章。直到最近两年,才找到儒学界内能写小楷的书家徐儒宗先生,再把这篇文字书写了出来。然后,我到宗璞先生家盖了章,就是在西南联大时闻一多先生给冯先生刻的两枚印章,终于完成了我的心愿。我把这幅挂在我的办公室。

大陆的朋友辈多已不明传统习惯,海外学者也渐渐都不用这些老派的礼俗,所以这些年来,只有日本的吾妻重二教授、台湾的杨祖汉教授等少数几位友人会用表字称我。至于我自己,二十多年来,我以“又新”作为自己的学术鞭策,写了不少书和文章,所得成就不能说很大,但总算是没有辜负先生的期许吧。今后我仍会继续以“又新”自励,在学术上不断求新,新新不已,进步不已。

2015、11

附记:这篇小文在微信上被传后,有位比我大十余岁的学者问我,冯先生给你命的字“怎么没见你用啊?”其实早些年也有比我年长的同志这样问过我。可见,在我们这里,即使比我年长的研究传统文化的学者,也已经不知道“字”不是自己用的,是给别人用的。如冯友兰先生字芝生,金岳霖等其他先生便称其为“芝生”或“冯芝生”,冯先生是不能自己用来署名的。